| 巕媨寊晹嵶朎恌偲偼丄銽偺墱偵偁傞巕媨寊晹昞柺偺嵶朎傪僾儔僗僠僢僋傗栘惢偺僿儔偱嶤偭偰庢傟偨嵶朎傪僗儔僀僪僌儔僗偵揾偭偰僷僷僯僐儘乕愼怓偲偄偆曽朄偱嵶朎傪愼怓偟偰尠旝嬀偱専嵏偡傞曽朄偱偡丅嬤擭巕媨寊晹娻偼僸僩僷僺儘乕儅僂僀儖僗(Human papillomavirus丗HPV乯16宆傗18宆側偳偺僙僢僋僗側偳偵傛傞巕媨寊娗傊偺姶愼偑巕媨寊娻偺尨場偱偼側偄偐偲偝傟偰偄傑偡丅偙偺偙偲偼丄僙僢僋僗偺宱尡偑偁傟偽姶愼偺壜擻惈偑偁傞偲偄偆偙偲偱晄摿掕懡悢偺僙僢僋僗宱尡傪堄枴偟偰偄傞栿偱偼偁傝傑偣傫丅 |

| |

|

| 嵶朎恌 |

|

| |

擠怭拞偱偁偭偰傕丄嵶朎恌偼戀帣偵塭嬁側偔奜棃偱娙扨偵偱偒傞専嵏偱偡丅嵟嬤偼擠怭弶婜専嵏偺堦晹偵庢傝擖傟傜傟偰偄傑偡丅旕擠怭帪偵斾傋偰専嵏屻偵彮検偺弌寣偡傞偙偲偑偁傝傑偡偑捈偖偵巭寣偡傞偺偱怱攝偡傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅 |

| |

|

| 曽朄 |

嘆撪恌戜偱銽嬀偱銽傪奼偘偰墱偵偁傞巕媨寊晹傪妋擣屻僿儔乮僾儔僗僠僢僋傗栘惢乯偱摨晹埵傪嶤傝巕媨寊晹偺嵶朎傪嵦庢偟傑偡丅

嘇僿儔偵晅偄偨嵶朎傪僗儔僀僪僌儔僗偵揾晅偗丄屌掕塼偱嵶朎傪屌掕偟傑偡丅

嘊僗儔僀僪僌儔僗偵屌掕偝傟偰偄傞嵶朎傪丄僷僷僯僐儘乕愼怓偲偄偆曽朄偱愼怓偟傑偡丅

嘋愼怓偝傟偨嵶朎傪尠旝嬀偱挷傋埲壓偵帵偡昡壙傪偟傑偡丅 |

| |

|

| 昡壙 |

嵶朎恌偼妋掕恌抐偱偼偁傝傑偣傫丅堦尵偱尵偊偽丄乽惓忢側忬懺偐丄埆惈傪媈偆偐乿傪憐掕偡傞専嵏偱偡丅傕偟傕埆惈傪媈偆昡壙傪庴偗偨応崌偼丄慻怐恌乮巕媨寊晹傪嵶朎偺夠偲偟偰庢傝専嵏偡傞乯傪峴偄傑偡丅嵶朎恌偼専嵏偟偨嵶朎偺忬懺偵傛偭偰丄class嘥乣class嘪傑偱偵僋儔僗暘椶偝傟傑偡丅

堎宍惉偲偼惓忢偱偼尒傜傟側偄宍懺偺嵶朎偵側傞曄壔偺偙偲偱偡丅俫俹倁姶愼側偳偺偝傑偞傑側巋寖偺拁愊偵傛偭偰堎宍惉偑敪徢偟偦偺掱搙偵傛偭偰寉搙丒拞摍搙丒崅搙堎宍惉偲偄偆僋儔僗暘傪偟傑偡丅寉搙堎宍惉偱偁傟偽帺慠偵徚幐偡傞偙偲偑偁傝傑偡偑丄崅搙堎宍惉偵側傞偲慜偑傫昦曄偁傞偄偼椙惈偲埆惈偺嫬奅昦曄偲偟偰庢傝埖傢傟傑偡丅

| 僋儔僗暘椶 |

|

| class嘥 |

惓忢側忬懺偱偡丅 |

| class嘦 |

惓忢偱偼擣傔側偄堎忢嵶朎傪擣傔傞偑椙惈偱偡丅乮墛徢曄壔側偳乯 |

| class嘨a |

埆惈傪彮偟媈偆丅寉搙丒拞摍搙偺嵶朎偺堎宍惉傪憐掕偟丄偙偺忬懺偐傜5亾掱搙偵巕媨寊晹偑傫偑専弌偝傟傑偡丅 |

| class嘨b |

埆惈傪偐側傝媈偆丅崅搙偺嵶朎偺堎宍惉傪憐掕偟丄偙偺忬懺偐傜50亾掱搙偵巕媨寊晹偑傫偑専弌偝傟傑偡丅 |

| class嘩 |

偒傢傔偰嫮偔埆惈傪媈偆丅巕媨寊晹偺昞柺偵尷嬊偟偰丄怹弫傪擣傔側偄忬懺偱偡丅

丂(忋旂撪偑傫Carcinoma in situ丗CIS) |

| class嘪 |

埆惈傗怹弫偑傫傪憐掕偡傞忬懺偱偡丅 |

仛僋儔僗暘椶偲偑傫偺恑峴搙

僋儔僗

暘椶 |

敾掕 |

惓忢 |

椙惈 |

寉搙

堎宍 |

崅搙

堎宍 |

忋旂

撪娻 |

弶婜娻 |

怹弫娻

嵞敪娻 |

| class嘥 |

堿惈 |

|

|

|

|

|

|

|

| class嘦 |

|

|

|

|

|

|

|

| class嘨a |

婾梲惈 |

|

|

|

|

|

|

|

| class嘨b |

|

|

|

|

|

|

|

| class嘩 |

梲惈 |

|

|

|

|

|

|

|

| class嘪 |

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

懳墳偡傞昦曄 |

|

|

曪妵偡傞昦曄 |

|

| |

|

| 擠怭拞偺嵶朎恌堎忢椺偺庢傝埖偄 |

嵶朎恌偱堎忢偑偁偭偨応崌偱傕丄尨懃偲偟偰旕擠怭帪偲摨條偵庢傝埖偄傑偡丅偝傜偵擠怭拞偼巕媨寊晹偺滸暯墌拰忋旂嫬奅乮巕媨寊娗擲枌偑巕媨銽晹擲枌偵曄傢傞偲偙傠乯偲偄偆晹暘偑旕擠怭帪偵斾傋偰奜懁偵堏摦偡傞偨傔偵嵶朎恌偺惛搙偼崅偔側傝傑偡丅

仛嵶朎恌偺寢壥偑僋儔僗嘨埲忋偱偁偭偨応崌偼丄僐儖億僗僐僺乕偲慻怐恌傪峴偄傑偡乮壓婰嶲徠乯丅偨偩偟寢壥偑僋儔僗嘨a偱偁偭偨応崌偼僐儖億僗僐僺乕偺傒偱宱夁娤嶡偡傞応崌傕偁傝傑偡丅

仛嵶朎恌偺寢壥偑僋儔僗嘩乮忋旂撪偑傫乯偱偦傟埲忋偺怹弫傪媈偆強尒偺側偄応崌偵偼丄擠怭拞偵忋旂撪偑傫偑怹弫偑傫偵恑峴偡傞昿搙偼掅偄偲偝傟偰偄傞偨傔墌悕愗彍偣偢偵宱夁娤嶡偟傑偡丅

仛偟偐偟擠怭拞偱偁偭偰傕埲壓偺傛偆側応崌偵偼丄擠怭14廡埲崀偵墌悕愗彍傪峴偄傑偡丅

丂侾乯慻怐恌偑旝彫怹弫偑傫偱偁偭偨応崌

丂俀乯慻怐恌偱偼忋旂撪偑傫偱偁偭偰傕丄嵶朎恌偱怹弫偑傫乮僋儔僗嘪乯傪媈偆強尒偺偁傞応崌

丂俁乯慻怐恌偑忋旂撪態偑傫偺応崌

仛墌悕愗彍傪峴偭偰昦棟慻怐専嵏偺寢壥偑恑峴搙暘椶嘥a1婜偱柆娗怤廝堿惈乮寣娗傗儕儞僷娗側偳偵偑傫偑恑揥偟偰偄側偄乯偱偁傞応崌偲丄忋旂撪態偑傫偺応崌偼宱夁娤嶡偱偒傑偡丅

仛忦審偑偦傠偄擠怭傪宲懕偟偨応崌丄掕婜揑乮2乣4儢寧偍偒乯偵嵶朎恌傪峴偄埨掕偟偰偄傟偽宱銽暘曍壜擻偱偡丅

仛暘曍屻侾乣2儠寧屻偵嵶朎恌丄僐儖億僗僐僺乕丄慻怐恌側偳傪峴偄傑偡丅 |

| |

|

| 擠怭拞偺巕媨寊晹墌悕愗彍弍 |

巕媨寊晹墌悕愗彍弍偼丄奐暊庤弍偱偼偁傝傑偣傫丅銽偺墱偵偁傞巕媨寊晹傪銽偐傜墌悕忬偵愗彍偡傞庤弍偱偡丅擠怭拞偵墌悕愗彍傪昁梫偲偡傞応崌偼旝彫怹弫偑傫乮嵶朎恌偱僋儔僗嘪丄慻怐恌偱忋旂撪偑傫乯側偳偺応崌偱偡乮忋婰嶲徠乯丅幚巤帪婜偼擠怭14廡埲崀偑朷傑偟偔丄捠忢偺墌悕愗彍弍偼攚偺崅偄墌悕宍乮cone

biopsy)偵側傞傛偆偵愗彍偟傑偡偑擠怭拞偵攚偺崅偄墌悕忬偵巕媨寊娗傪愗彍偟偰偟傑偆偲棳嶻傗弌寣偝傜偵寊娗柍椡徢偵側傞壜擻惈偑偁傞偨傔丄攚偺掅偄墌悕忬乮coin biopsy)偺愗彍弍傪峴偄傑偡丅墌悕愗彍弍偵傛偭偰愗彍偝傟偨慻怐偑戝偒偄傎偳憗嶻偡傞壜擻惈偑崅傑傝傑偡丅傑偨墌悕愗彍弍偲摨帪偵寊娗柍椡徢傪梊杊偡傞偨傔偵巕媨寊娗朌弅弍傪峴偆偙偲傕偁傝傑偡偑丄偦偺岠壥偵堦掕偺尒夝偼偁傝傑偣傫丅墌悕愗彍弍屻偺擠怭偼丄憗嶻僴僀儕僗僋孮偲偟偰擠晈寬恌帪偵寊娗挿偺抁弅傗巕媨廂弅忬懺偝傜偵戀帣偺壓崀忬嫷側偳傪拲堄怺偔恌嶡偟傑偡丅 |

| |

|

| 慻怐恌 |

|

| |

僋儔僗暘椶偑嘨a埲忋偺応崌慻怐恌傪峴偄傑偡丅捠忢丄慻怐恌偼僐儖億僗僐乕僾偲偄偆惗懱尠旝嬀傪巊偭偰昦曄偲巚傢傟傞晹暘傪慱偄偆偪偟偰慻怐偲偟偰愗彍偟昦棟専嵏偱堎宍惉偺暘椶乮CIN暘椶偲偄偆乯傪傪峴偄傑偡丅 |

| |

|

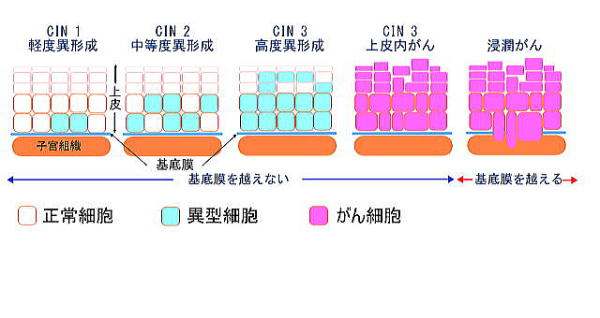

| 俠俬俶暘椶 |

巕媨寊晹嵶朎偺堎宍惉偲忋旂撪偑傫乮俠俬俽乯傪憤徧偟偰巕媨寊晹忋旂撪庮釃乮俠俬俶乯偲傛傃俠俬俶侾乣俠俬俶俁偵暘椶偟傑偡丅巕媨寊晹偑傫偺戝晹暘偼堎宍惉偲偄偆慜偑傫忬懺傪宱偰滸暯忋旂偑傫偲偄偆偑傫偵恑揥偟傑偡丅傑偨婎掙枌乮忋旂嵶朎憌偲娫幙嵶朎憌側偳偺娫偵偁傞敄偄枌乯傪偑傫嵶朎偑墇偊偰偟傑偆偲懠偺晹埵傊揮堏偑巒傑傝傑偡丅 |

| |

|

| 巕媨寊晹偑傫偺恑峴忬懺 |

巕媨寊晹偑傫偺恑峴忬懺偵偮偄偰偼丒丒仺丂偙偪傜傊 |