| 軟産道強靭(なんさんどうきょうじん) |

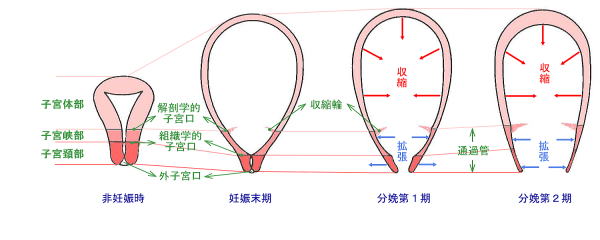

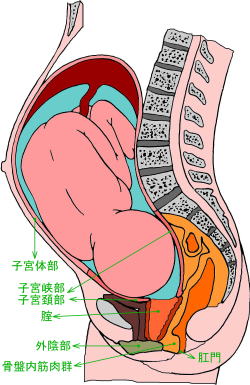

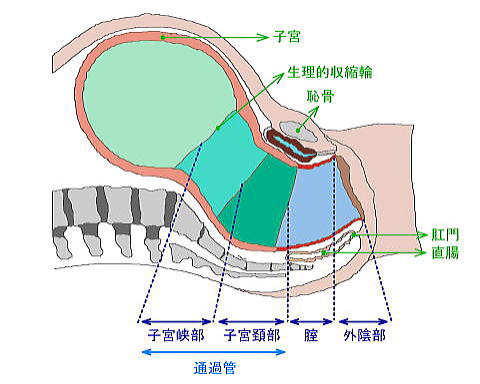

| 軟産道は子宮峡部・子宮頚管・腟・外陰部と骨盤内の筋肉から出来ています。赤ちゃんは分娩が始まるとこの軟産道を拡げなければならず、軟産道は分娩進行に対して抵抗するように働きます。またお母さんは陣痛が始まると、これらの軟産道が赤ちゃんに圧迫され拡げられるために痛みを感じるようになります。 |

| |

|

| 軟産道の変化 |

子宮の変化 陣痛は周期的な子宮収縮ですが、収縮する部分は子宮体部だけです。子宮峡部と頚管は収縮せず反対に柔らかくなり薄くなりながら拡がります。この峡部と頚管が陣痛で赤ちゃんが下がるときに抵抗力となります。 |

| |

|

| |

腟 膣は比較的に拡がりやすく陣痛への抵抗力にはあまりなりません。しかし腟の後ろ側にある直腸の便がたくさん溜まっていたり、前側の膀胱に尿が溜まっていたりすると胎児の下降の妨げになることもあります。

外陰部と骨盤内の筋肉 外陰部周辺の筋肉群が最終的な抵抗力になる場合があります。特に初産のお母さんの場合外陰部の伸びが悪かったり、分娩時間短縮の必要があるときなどは会陰切開を施行することもあります。 |

| |

|

| |

側面から見た妊娠末期の軟産道 側面から見た分娩時の軟産道 |

| |

| 通過管 |

子宮峡部

(子宮下部) |

妊娠後期〜末期になると伸びながら拡がり、赤ちゃんの生活領域の一部になります。 |

| 子宮頚管 |

軟産道の中で一番陣痛に対して抵抗力になります。特に初産のお母さんでは抵抗力が大きいです。妊娠の経過とともに柔らかくなります。 |

| 腟 |

軟産道の中では一番伸びやすく、赤ちゃんが下がることで比較的簡単に拡がります。 |

| 外陰部 |

産道の中で最後の抵抗力を持った部位です。特に初産のお母さんでは拡がりにくいことがあります。 |

|

| |

|

| 軟産道強靭の原因 |

子宮頚管 分娩進行(分娩第1期)に対して子宮頚管が軟産道の中で最大の抵抗を示します。通常、子宮頚管は妊娠38〜40週にかけて頚管熟化(頚管が軟らかくなり、分娩時に拡がりやすくなる)がおこります。熟化の診断は内診でおこないBishopスコア(ビショップスコア)という方法で0点〜10点で表現します。38週以降の初産婦さんで0〜2点の場合子宮口は熟化されていないため軟産道強靭になりやすいといわれ、分娩開始後4点以下を頚管熟化不全と診断します。また頚管の手術、人工妊娠中絶術、高年初産なども原因になるといわれています。主な原因をあげると・・・

1)高年初産

2)子宮頚管の手術や処置後の瘢痕形成

3)以前の分娩の際の頚管損傷

4)人工妊娠中絶術

5)頚部にある子宮筋腫

6)母体の分娩に対する精神不安(子宮口のケイレン) |

| |

腟と外陰部

子宮頚管は分娩第1期に分娩進行に対して抵抗を示しますが、腟と外陰部は分娩第2期に抵抗します。これらの部分の異常は妊娠中の健診で診断付く場合が多いです。原因の主なものは次の通りです。

1)高年初産

2)先天的な異常(腟中隔、腟横隔、腟狭窄など)

3)過去の分娩時や腟の傷の瘢痕

4)腟周囲の筋肉が硬い

5)腟周囲の臓器の腫瘍などによる圧迫 |

| |

Bishopスコア

| 点数 |

0 |

1 |

2 |

3 |

| 子宮口開大度(直径cm) |

0 |

1〜2 |

3〜4 |

5〜6 |

| 頚管展退度(長さ%) |

0〜30 |

40〜50 |

60〜70 |

80〜 |

| 児頭の位置(坐骨棘が0) |

-3 |

-2 |

-1〜0 |

+1 |

| 頚部の硬度 |

硬い |

中等 |

軟らかい |

|

| 子宮口の位置 |

後方 |

中央 |

前 |

|

|

| |

|

| 軟産道強靭が胎児に及ぼす影響 |

遷延分娩(分娩時間が長時間に及ぶ)になりやすく胎児機能不全を起こす場合があります。また前期破水などがあると羊水感染の危険性が増します。 |

| |

|

| 軟産道強靭が母体に及ぼす影響 |

遷延分娩から、母体疲労がおこり微弱陣痛や過強陣痛さらに分娩第3期以降の弛緩出血などが起こりやすくなります。また腟中隔、腟横隔、腟狭窄などがあると、分娩時に腟裂傷などを起こし大量出血の原因にもなります。 |

| |

|

| 治療 |

1)子宮筋腫などの障害によって子宮口の拡がりを期待できないときは、帝王切開術をおこないます。

2)高年妊娠などにより軟産道が硬くなっている場合は、物理的に子宮頚管を軟らかくするような物(ラミナリア・ラミセルなど)を用いて頚管の軟化が認められた場合、陣痛が正常であれば胎児の状況を確認しながら経過観察します。

3)微弱陣痛を伴った頚管熟化不全(子宮頚管が硬い)の場合、プロスタグランジンE2の頚管熟化作用を期待して子宮収縮促進剤を用います。

4)治療中に、胎児機能不全などを確認した場合は、帝王切開術を躊躇せずおこないます。 |